「EVは高い」は思い込み?アンケートから見えたEV普及の真の壁と35%のポジティブな兆し

先日、弊社で実施した「電気自動車(EV)に関する意識調査」の結果は、多くの方にご注目いただきました。この調査は、ガソリン価格の高騰、そして世界的なカーボンニュートラルへのシフトが進む中で、日本の一般ドライバーがEVに対してどのような「期待」と「現実的な課題」を抱いているかを浮き彫りにしました。

本コラムでは、アンケート結果の詳細なデータに基づき、EV普及を阻む真の壁と、その解決策について考察します。

目次

調査結果サマリーに見る期待と懸念のリアル

本調査は、自家用車を週に2〜3日以上運転する20代~50代の男女330名を対象に実施されました。その結果から、ドライバーのEVに対する意識の「期待」と「現実的な懸念」のコントラストが明確に読み取れます。

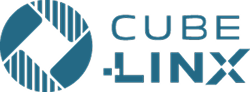

1. EVへの関心の変化(3人に1人が関心が高まる)

「最近のガソリン価格の高騰を受け、電気自動車への関心に変化はあったか」という設問に対し、「特に変わらない」という回答が57.0%と過半数を占めたものの、「非常に関心が高まった」(12.1%)と「やや関心が高まった」(20.9%)を合わせると、33%(約3人に1人)がガソリン高騰をきっかけにEVへの関心を少なからず高めていることが明らかになりました。これは、社会的な経済状況がEVシフトのトリガーになりつつあることを示しています。

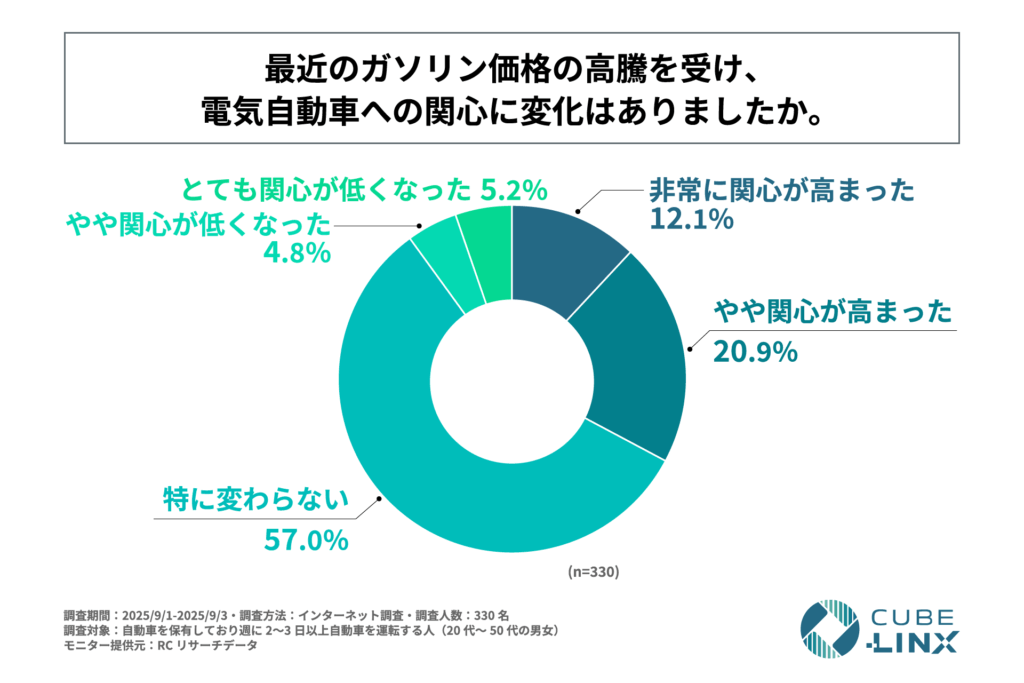

2. EVに対するイメージ(ネガティブイメージが上位に)

現在EVに対して抱くイメージとして強いものを尋ねたところ、ネガティブな要素が上位を占めました。

- 1位:車両本体の価格が高い(51.5%)

- 2位:航続距離や充電インフラが不安(43.0%)

- 3位:環境に優しい(31.5%)

半数以上が「価格の高さ」をネガティブなイメージとして強く認識しており、また「航続距離」や「充電インフラ」といった運用面での不安が、環境への優しさといったポジティブなイメージを上回っている現状が確認されました。

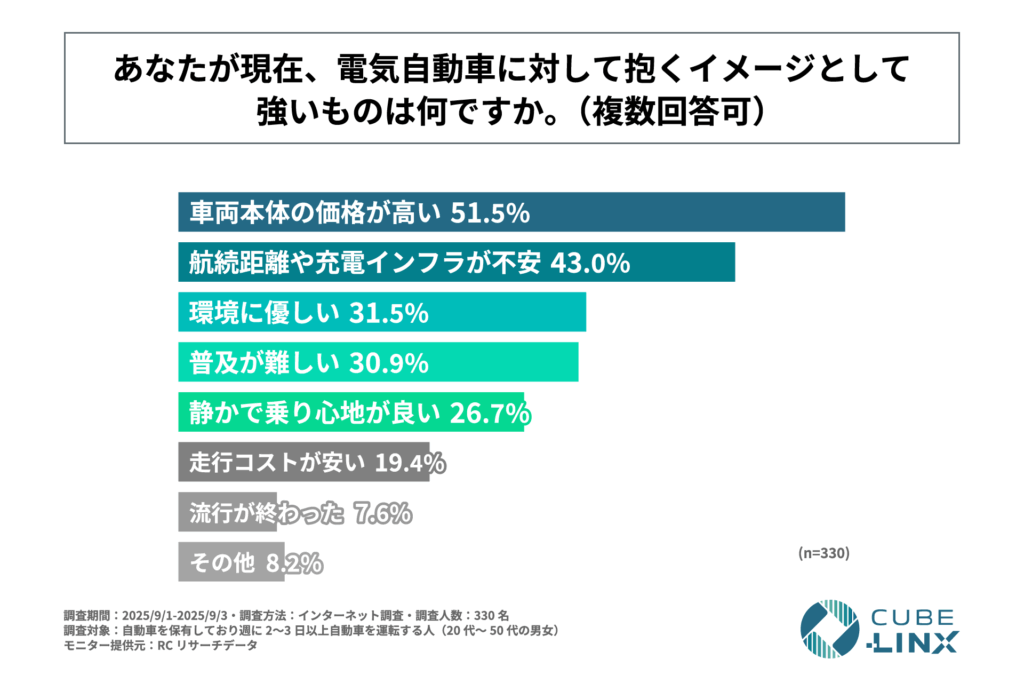

3. 補助金制度の認知度(情報ギャップの深刻さ)

「国や地方自治体が、電気自動車の購入に対して補助金制度を設けていることを知っているか」という質問に対し、「知らない」と回答した人が50.3%と、半数を超える結果となりました。価格への懸念が強いにもかかわらず、そのハードルを下げるための公的支援策がドライバーに届いていないという、深刻な情報ギャップが浮き彫りになりました。

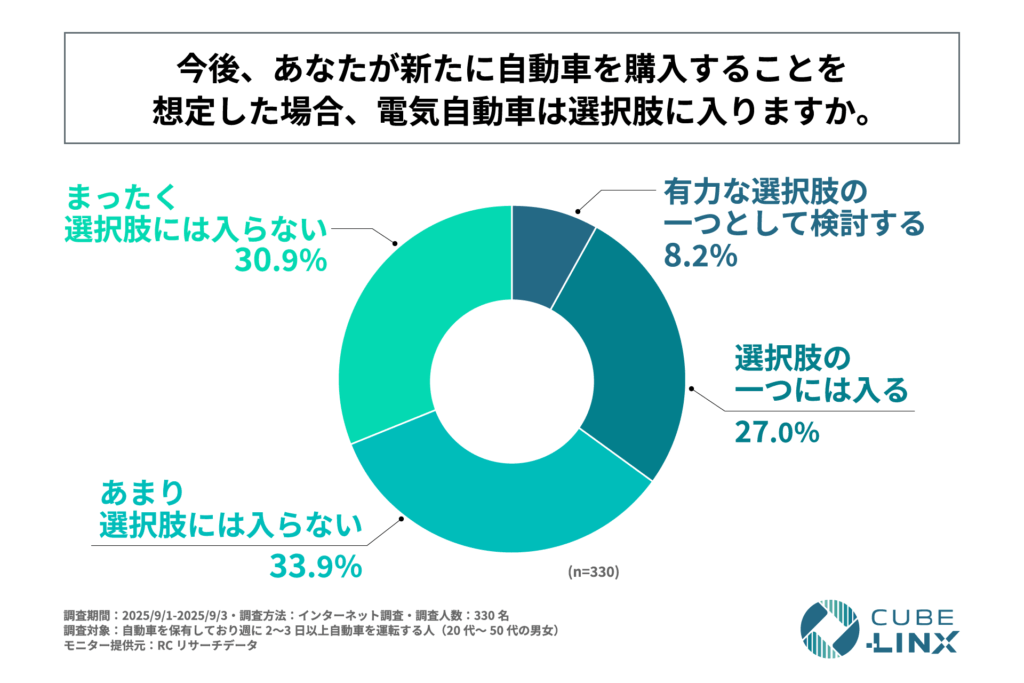

4. 今後の購入意向(35%の潜在需要)

「今後、新たに自動車を購入することを想定した場合、電気自動車は選択肢に入るか」という設問では、35%以上(「選択肢の一つには入る」27.0%と「有力な選択肢の一つとして検討する」8.2%の合計)がEVを次の自動車購入の「選択肢の一つ」に入ると回答しました。これは、現在の販売シェアと比較して非常に大きな潜在的な需要があることを示唆しています。

5. 検討理由と非検討理由の詳細

前向きにEVを検討する理由、および考えにくい理由について、トップ3は以下の通りです。

| 検討する理由 TOP3 | 考えにくい理由 TOP3 |

|---|---|

| 1位:ガソリン代を抑えたいから(59.5%) | 1位:車両本体の価格が高いから(57.9%) |

| 2位:国や自治体の補助金・税金の優遇制度が利用できるから(43.1%) | 2位:充電インフラがまだ不十分だと思うから(55.1%) |

| 3位:自宅で充電できて手軽そうだから(36.2%) | 3位:バッテリーの寿命や交換費用が心配だから(52.8%) |

これらのデータから、EVへの期待は主に「コストメリット」にある一方、非検討層の懸念もまた「コスト(イニシャル・ランニング)」と「運用面の不安」に集中していることが分かります。

考察:EV普及を阻む「情報・コスト・不安」の壁

この詳細なアンケート結果を総合的に分析すると、EV普及には大きく三つの壁があり、それらは密接に関連していることがわかります。

1. 最初の壁は「情報ギャップ」によるコストの誤解

最も深刻なのは、価格が高いというイメージと補助金制度の認知度不足が生み出す情報ギャップです。EVへの検討理由の2位に「補助金の活用」が挙がっていることから、補助金の存在を知り、活用できると判断すれば、多くの人が前向きな検討に進むことが示唆されます。この情報ギャップこそが、イニシャルコストの心理的な壁を不必要に高くしている最大の要因です。

2. ポジティブな期待の根拠は「ランニングコスト」

EVを検討する層のトップの理由は「ガソリン代を抑えたい」であり、これはランニングコストのメリットへの強い期待を示しています。現在の国内販売シェアは低いものの、35%以上が選択肢に入れるという事実は、この経済合理性と、自宅充電の手軽さという新しい利便性が、ドライバーに確実に認知され始めている証拠であり、今後の市場を牽引するポジティブな兆しです。

3. 残る不安:「航続距離」「充電」「バッテリー」への専門的回答

非検討層の大きな壁は、「充電インフラの不十分さ」や「航続距離の不安」、そして「バッテリー寿命・交換費用」といった運用面のリスクです。これらの不安は、技術や制度の進化により解消されつつありますが、情報が十分に届いていません。

例えば、航続距離は多くの車種で日常生活に十分な性能があり、バッテリーの劣化もメーカー保証により守られています。こうした不安は、個人の感覚ではなく、専門家による正確なデータと具体的なシミュレーションによって解決へと導く必要があります。

弊社が提供するトータルサポートの価値:「わからないこと」をなくす伴走者

アンケート結果が示す「情報不足」と「漠然とした不安」を解消するために、弊社はEV導入におけるすべての課題をワンストップでサポートします。

【弊社が提供できる価値】

- 初期費用不安の解消(情報戦略): 複雑な国や自治体の補助金制度のご紹介と申請代行を支援。実質的なイニシャルコストを明確化し、価格の壁を打ち破ります。

- 運用不安の解消(プランニング): お客様の利用状況に基づいた正確な航続距離シミュレーション、そしてランニングコスト(電気代)の最適化プランを策定し、不安を具体的なメリットに変えます。

- インフラ設計の最適化(実行支援): 特に商用利用においては、最適な充電器の必要台数や設置場所の設計までをトータルでご提案し、運用リスクを最小化します。

「車両価格」「航続距離」「充電」——これらの懸念点を、個人の感覚ではなく、データと具体的な運用プランによって解決へと導くこと。これこそが、EV導入を検討するすべてのお客様に対する弊社の役割だと確信しています。

まとめ:トータルコストで未来のモビリティを考える

EVへの関心が高まる一方で、「情報不足」と「漠然とした不安」が多くのドライバーの検討を止めています。この壁を乗り越えるためには、補助金による初期費用の低減と、ランニングコストによる経済合理性を、トータルコストの視点で提示することが不可欠です。

私たちは、初期費用の課題を乗り越えるための情報提供と、EV運用に対する不安を解消するための専門的なコンサルティングを通じて、お客様一社一社の「わからないこと」を「納得感」に変える伴走者でありたいと考えています。

ぜひ、EV導入に関する具体的なシミュレーションやご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

SHARE

関連記事

人気記事

新着記事

カテゴリ