【実践編】失敗しない商用EVの選び方から運用・コスト削減術まで

目次

1. はじめに:いよいよEV導入プロジェクト始動!

前回のコラムでは、商用EV導入の最大の壁である「コスト」と「運用リスク」を乗り越えるための考え方や、今なぜEV導入が急務なのかについて解説しました。いよいよ、この記事から具体的なEV導入プロジェクトを始動させましょう。

この記事は、導入の方針が決まった担当者様が、実際に車両を選び、運用計画を立て、コストを最適化するための羅針盤となります。あなたの会社に最適なEVを見つけ、成功に導くための具体的なノウハウを、一つひとつ見ていきましょう。

2. 「商用EV」の多様な世界を知る:あなたの会社に合うEVは?

一口に「商用EV」と言っても、その種類は多岐にわたります。あなたの会社の業態や用途に応じて最適なEVは異なります。ここでは、主に利用される車両タイプと、その特徴をご紹介します。

2-1. 軽商用EVバン(配送車、配達車、営業車など)

狭い道での取り回しやすさ、小回りの良さが魅力です。主にラストワンマイル配送やルートセールスに向いている車両です。

国産メーカーでは三菱「ミニキャブEV」、ホンダ「N-VAN e:」などが代表的です。また2025年1月にはトヨタ、スズキ、ダイハツの共同開発にて2025年度中に導入を目指すことが発表(出展記事参照)されています。この発表にて国産メーカーとしてはほぼほぼ出そろった形になります。また中国系やスタートアップの会社もしてEV軽バン(BYDなど)も価格メリットを武器に選択肢に加わっています。

選定ポイント: 1日の走行距離、必要な積載量(荷室の広さや形状)、車両価格などを考慮して選びましょう。

※各メーカーページを参考にCUBE-LINXにて作成。

出展:スズキ、ダイハツ、トヨタ、商用軽バン電気自動車の導入時期を決定 | コーポレート | グローバルニュースルーム | トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト

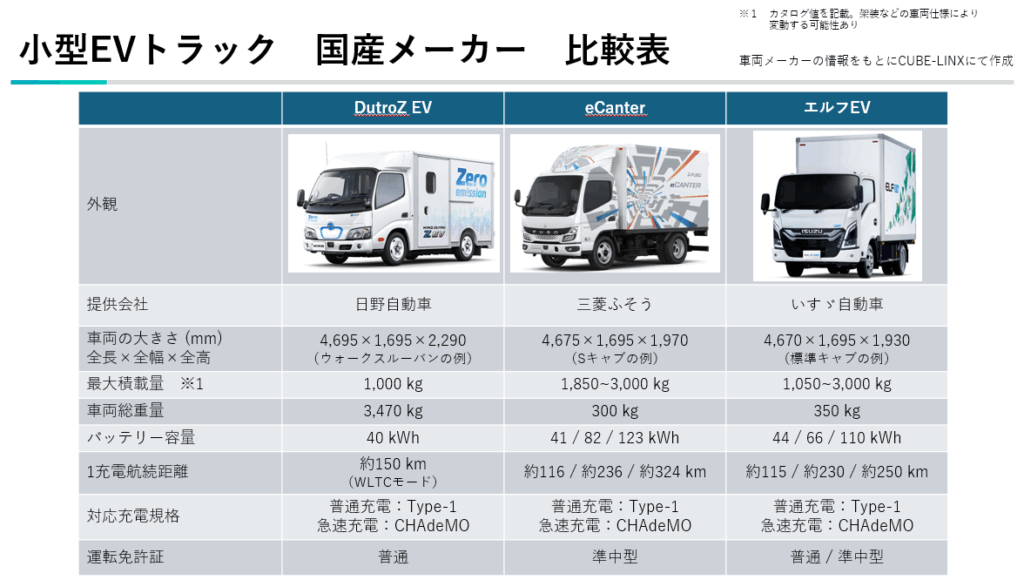

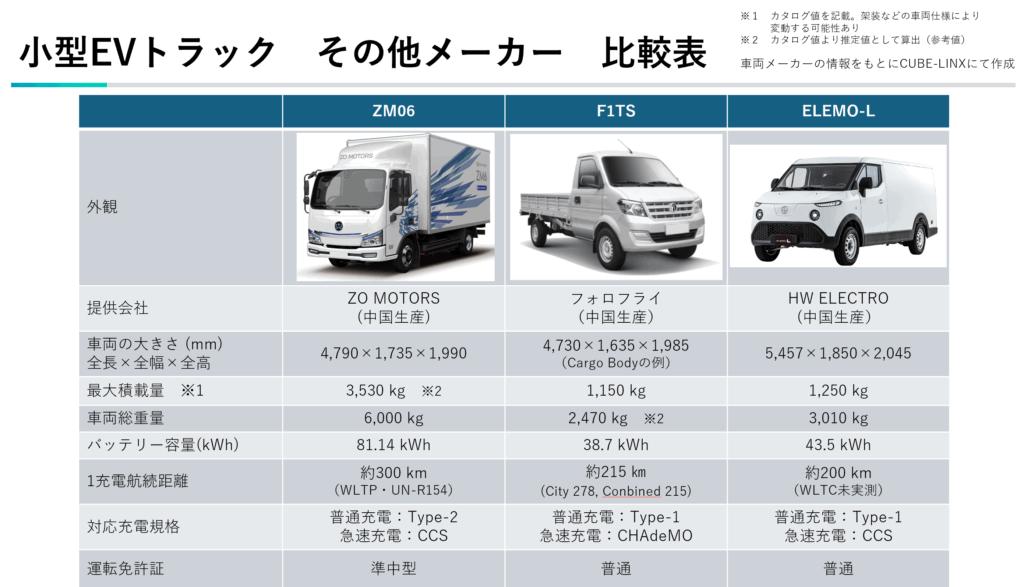

2-2. 小型EVトラック(1.5トン~3トンクラス:配送・集配向け)

都市内配送や近・中距離輸送の主力として、ディーゼルトラックからの置き換えが進む中心的なカテゴリーです。

- 代表車種例: 三菱ふそう「eCanter(eキャンター)」、いすゞ「エルフEV」、日野「デュトロ Z EV」。国内トラックメーカー3社がラインナップを強化しています。その他車両は中国にて生産するファブレスメーカー(生産拠点を持たず、他社生産車両を販売するメーカー)などもあります。

選定ポイント:

- 電池容量と航続距離のバリエーション: 各メーカーが複数モデルを展開しており、用途に応じた選択が可能です。例えば、eCanterは電池容量に応じて約116km、約236km、約324km(メーカー公称値)の1充電航続距離のバリエーションがあります。但し、1充電航続距離は試験方法の違いがあり直接比較ができない場合もありますので注意が必要です。また、積載量やエアコンなどの稼働状況によって変動することも意識しましょう。

- 最大積載量と架装(荷台)の仕様: バッテリー搭載による積載量への影響や、荷台の形状、特装の可否も重要な要素です。

- 車両のサイズ・取り回し: 既存の駐車場や配送ルートでの適合性も確認が必要です。

- 充電規格への対応:国産メーカーは心配することはあまりないですが、中国生産の車両などは対応している規格に注意する必要がありますです。

- 運転免許証の区分:昨今のドライバー不足を考慮し、一部のメーカーでは普通運転免許証から運転できる車両も多く販売されています。積載量との兼ね合いもあるので、稼働状況に応じた適材適所の検討も必要です。

※各メーカーページを参考にCUBE-LINXにて作成。

2-3. 中型・大型EVトラック(4トンクラス以上:幹線輸送向け)

残念ながら、国内メーカーから4トンクラス以上の中型・大型EVトラックは、まだラインナップがありません(2025年7月時点)。 欧州や中国では開発が進んでいますが、日本の道路事情や環境に適したモデルの普及はこれからの課題と言えるでしょう。

現状では、充電インフラや航続距離、積載量の課題から、長距離幹線輸送のEV化は難易度が高いのが実情です。将来的には水素燃料電池トラック(FCV)や、中継拠点でのバッテリー交換・充電なども視野に入れた技術開発が進んでいくと予想されます。

3. EVを最大限に活かす運用計画と充電インフラ戦略

EVを安定して運用するためには、適切な充電インフラの整備と、運行全体の最適化が不可欠です。

3-1. 現状の運行状況を徹底的に「見える化」する

まずは、現在お使いの車両の稼働状況を正確に「見える化」することが重要です。

- 各車両の走行距離: 1日の平均走行距離、週・月間の合計距離、最大走行距離。

- 運行ルート: ルートの距離、高低差、渋滞状況、休憩地点、立ち寄り先の電力状況。

- 積載量と荷物の種類: 日常的に運ぶ荷物の量と重さ、容積。

- 車両の使用時間帯: 何時から何時まで稼働しているか、夜間駐車の時間など充電できるタイミングを把握する。

これらのデータを詳細に把握することで、EVの適性を判断し、最適なモデル選定や充電計画の立案が可能になります。

また、場合によってはEVの特性に合わせた運行計画を策定するなど今までの運行管理とは違ったアイディアが必要になるかもしれません。

3-2. 充電インフラの具体的な検討

事業所内に適切な充電設備を設置することは不可欠です。

以下に目安となる考え方を記載しますが、バッテリをどれだけ使うか、バッテリ容量はどの程度かなど運行計画や導入される車両の条件により必要な充電インフラは変化します。

- 普通充電器: 長時間駐車する拠点(営業所、倉庫など)に設置。コストが抑えられ、バッテリーへの負荷も少ないため、主力となります。

- 急速充電器: 短時間での充電が必要な拠点や、緊急時の充電に備えて設置を検討します。導入コストは高めですが、稼働率維持には有効です。

- 設置場所の検討: 配線ルート、電源容量、駐車スペース、車両動線との兼ね合いを考慮します。複数台導入の場合は、電力供給能力も重要です。

- 外部充電スポットの活用: 道の駅、高速道路のSA/PA、商業施設などの公共充電スポットも活用し、充電アプリなどを活用して効率的な経路充電を計画します。

- 電力会社との連携: EV導入に伴う電力契約の変更や電力送電設備の設置や確認を行います。

- エネルギーマネジメントシステム提供会社との連携:デマンド監視システムの導入も視野に入れることで、電力コストを最適化できます。

3-3. EVに「フィットする」運用計画を構築する

従来のディーゼル・ガソリン車と同じ運用を盲目的にEVに当てはめるのは困難な場合があります。EVの特性を活かす運用を考えましょう。

- 充電タイミングの最適化: 運行終了後の夜間充電、休憩時間の急速充電など、業務に影響が出ない充電スケジュールを検討します。

- ルート再編の検討: 充電スポットを考慮したルート設計、比較的短距離のルートへのEVの優先的割り当てなど、柔軟な発想が必要です。

- ドライバーへの教育: EVの特性(回生ブレーキ、電費の良い運転方法など)を理解し、安全かつ効率的に運転するための教育も重要です。

4. コストメリットを最大化する補助金・税制優遇の徹底活用術

EV導入には、初期コストという大きなハードルがあります。しかし、それを軽減するための支援策が充実しています。

4-1. 国・自治体の補助金制度

環境省の「商用車等の電動化促進事業(LEVO補助金)」や経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」をはじめ、EV購入や充電設備導入に対する国の補助金制度が用意されています。また、各自治体も独自の補助金制度を設けており、国の補助金と併用できるケースも多くあります。

4-2. 補助金申請の注意点

これらの補助金情報を早期に収集し、申請スケジュールを確認することが、導入コストを抑える鍵となります。車両発注から納車、登録までのスケジュール管理が重要になります。

4-3. 税制優遇制度

EV導入には、税制面での優遇措置もあります。環境性能割や自動車税・重量税の軽減措置など、車両の維持費を抑えるメリットを把握しておきましょう。

5. まとめ:EV導入は企業の未来を拓く戦略的投資

今回のコラムでは、商用EVの種類から具体的な検討ステップ、運用計画、補助金活用まで、実践的なノウハウを網羅的に解説しました。

EV導入は、初期投資のハードルがあるものの、長期的なランニングコストの削減、CO2排出量の大幅な低減、ドライバーの疲労軽減、そして企業イメージの向上といった、多岐にわたる大きなメリットをもたらします。

これは単なる車両の置き換えではなく、貴社の持続可能な未来を築くための重要な「戦略的投資」なのです。

ゼロから始めるEV導入は決して容易ではありませんが、今回得られた知識と、専門家である私たちのサポートを通して、貴社に最適なEV導入計画を策定し、成功に導くことができるはずです。

ぜひ、このコラムを貴社のEV化プロジェクト推進の一助としてご活用ください。ご不明な点や具体的なご相談がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

SHARE

人気記事

新着記事

カテゴリ