輸送部門の未来戦略:2028年施行のカーボンプライシングが問う、経営と投資のロードマップ

目次

事業の持続可能性を左右する脱炭素化:経営課題としてのカーボン戦略

グローバルな視点に立つと、今や気候変動への対応は、単なる環境保護の枠を超え、企業の事業継続を左右する最重要課題となっています。世界各国がCO2排出量の削減に向けたルールを次々と導入しており、グローバルなサプライチェーン全体で、より厳格な環境基準が求められています。

この世界的な要請は、商用トラックや営業車、配達車といった車両を運用する企業にとって、新たな経営課題として直結しています。燃料コストの高騰リスクに加え、国際的な環境コンプライアンスへの対応が求められる今、政府が主導する「グリーン成長戦略」と「カーボンプライシング」を深く理解し、能動的な戦略を描くことが不可欠です。カーボン戦略を策定しないことは、将来的な資金調達の困難化やブランド価値の毀損、そして主要取引先からの取引停止といった、看過できないリスクを内包しています。

1. 国の成長戦略と連動する商用車のEV化と脱炭素化

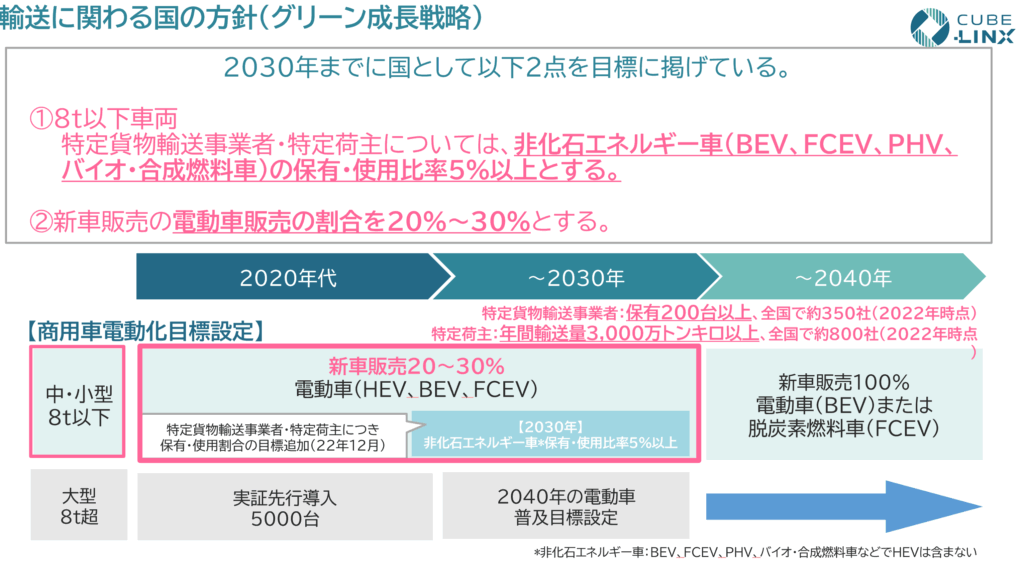

「グリーン成長戦略」は、脱炭素社会への移行をイノベーションと投資の機会と捉え、日本の産業競争力を向上させることを目指す国家戦略です。輸送部門においては、2030年までに2013年比でCO2排出量を35%削減するという挑戦的な目標が掲げられています。

この目標達成に向けた政府の主要な施策は、企業の投資判断に直結するものです。

商用トラックや営業車、配達車のEV化と経営判断

政府は、新車販売における電気自動車(EV)比率を2030年までに20〜30%まで引き上げる目標を掲げています。これは、来るべき化石燃料賦課金による燃料コスト増を前提とした、国を挙げた脱炭素化への誘導策に他なりません。商用トラックや営業車、配達車の車両導入計画を策定する際には、補助金や税制優遇といった支援策を最大限に活用し、中長期的な視点から事業全体のコストを総合的に比較検討することが求められます。

EVトラックの初期導入費用はディーゼル車に比べて高額なケースが多いですが、その初期費用は燃料費の変動リスクや将来的な賦課金によるコスト増によって相殺される可能性があります。EVはエンジンを持たず、車両全体の部品点数も少ないため、メンテナンス費用が抑えられる可能性も指摘されています。

これらの要素を総合したライフサイクルコスト(LCC)を試算することは、経営判断の根拠とする上で重要です。しかし、燃料価格や電力料金の変動、バッテリー交換費用など不確定要素も多いため、正確な試算には一定の困難が伴うことを理解した上で、戦略的な投資を検討する必要があります。また、航続距離や充電時間といった運用上の課題を事前に把握し、最適な車両ポートフォリオを構築することも重要です。短・中距離輸送にはEVを、長距離輸送には当面の間、高効率なディーゼル車を検討するなど、用途に応じた段階的な移行が賢明な選択となります。

2. 経営リスクとして捉える「カーボンプライシング」

「カーボンプライシング」とは、CO2排出量に価格を付けることで、排出削減を経済的に促す政策です。日本は、2028年度から化石燃料の輸入業者・生産者への賦課金制度を施行し、このコストは最終的に燃料価格に転嫁される見込みです。

この「化石燃料賦課金」は、輸送業界の財務に直接的な影響を及ぼします。日本エネルギー経済研究所の試算では2050年にはCO2 1トンあたり2,000円から6,000円に達する可能性が指摘されており、ガソリン1Lあたりにすると数円~十数円の上乗せとなるため、車両を多く所有し燃料消費量の多い企業ほど、コスト負担は増大します。これは、企業の収益性を圧迫するだけでなく、最終製品・サービスの価格競争力にも影響を及ぼし、サプライチェーン全体での価格交渉に新たな要素をもたらします。大手企業ほど、サプライヤーや顧客との価格転嫁交渉に際して、炭素コストの可視化が強く求められるようになるでしょう。

コスト増を回避する唯一の方法は、CO2排出量そのものを減らすことです。この賦課金制度は、脱炭素化への投資を促す強力なインセンティブであり、企業がこの動きに迅速に対応できるかどうかが、今後の競争力を左右する鍵となります。

参考:日本エネルギー経済研究所 20兆円の歳入を生むカーボンプライス

未来へのアクションプラン:経営層が今、決断すべきこと

2028年の賦課金施行は、輸送業界にとって避けては通れない経営課題です。この変化を単なるコスト増と捉えるか、あるいは新たな競争優位性を築く機会と捉えるかは、経営層の戦略的な意思決定にかかっています。

具体的なアクションプランとして、以下のステップが不可欠です。

- 現状分析と予測: まず、サプライチェーン全体のCO2排出量を詳細に可視化することが出発点です。デジタルツールや専門サービスを活用し、燃料消費量、走行距離、積載率などのデータを一元管理し、賦課金制度による将来のコストを正確に予測する体制を構築します。このデータは、単なる報告義務を果たすだけでなく、コスト削減や物流ネットワーク最適化の示唆を得るための重要な経営データとなります。

- 中長期的な投資戦略の策定: 短期的なコスト削減と長期的な成長を見据えた投資計画を策定します。車種選定においては、用途や走行データを基に、EVも含めた多様な選択肢をフラットに検討することが不可欠です。初期投資とランニングコストに加え、賦課金による将来的なコスト負担をシミュレーションし、ライフサイクル全体での収益性を予測します。投資対効果(ROI)を明確にすることが重要ですし、社内外のステークホルダーに対する説明責任を果たすことができます。

- 組織横断的な体制構築とリーダーシップの発揮: カーボン戦略は、輸送部門だけでなく、経営企画、財務、調達、IT、法務部門が連携して取り組むべき全社的な課題です。経営層が明確なビジョンとリーダーシップを発揮し、各部門の連携を促す体制を構築することが、変革を成功に導きます。財務部門は、ESG関連の資金調達や投資の最適化を、IT部門はデータ収集・分析基盤の構築を、それぞれ主導する必要があります。

- パートナーシップとオープンイノベーション: 車両メーカーやエネルギー供給会社との連携を深め、最新技術やソリューションに関する情報を早期に獲得します。また、サプライヤーや同業者との協業を通じて、共同での脱炭素ソリューションを模索することも有効な戦略です。企業単独での取り組みには限界があり、業界全体で知見を共有し、新しいビジネスモデルを共創する「オープンイノベーション」が求められます。特に、荷主企業との連携は、モーダルシフトや共同輸送といった、効率的な物流網を構築する上で不可欠となります。

これらの取り組みは、コスト削減だけでなく、事業の持続可能性と新たな成長機会を確保するための投資です。変化の波を乗りこなし、業界のリーダーシップを確立するために、今こそ大胆な戦略を打ち出す時ではないでしょうか。このコラムが貴社の事業戦略立案の一助となれば幸いです。もし、拠点ごとの航続距離シミュレーション、充電器の最適配置、具体的な導入コスト算出など、データに基づくシミュレーションや計画策定でお悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

【こちらの記事を動画で見る】

SHARE

関連記事

人気記事

新着記事

カテゴリ