【導入編】なぜ今、商用EVなのか?コストとリスクを乗り越える導入戦略

目次

1. はじめに:今すぐ動かなければ間に合わない、商用EVという未来

「よし、うちもEV化だ!」トップの号令は素晴らしいものの、現場では「車両価格が高すぎるんじゃないか?」「補助金って、うちでも使えるのか?」「そもそも航続距離が短くて、運行に支障が出るんじゃないか?」と、戸惑いや不安を感じている方も少なくないのではないでしょうか。

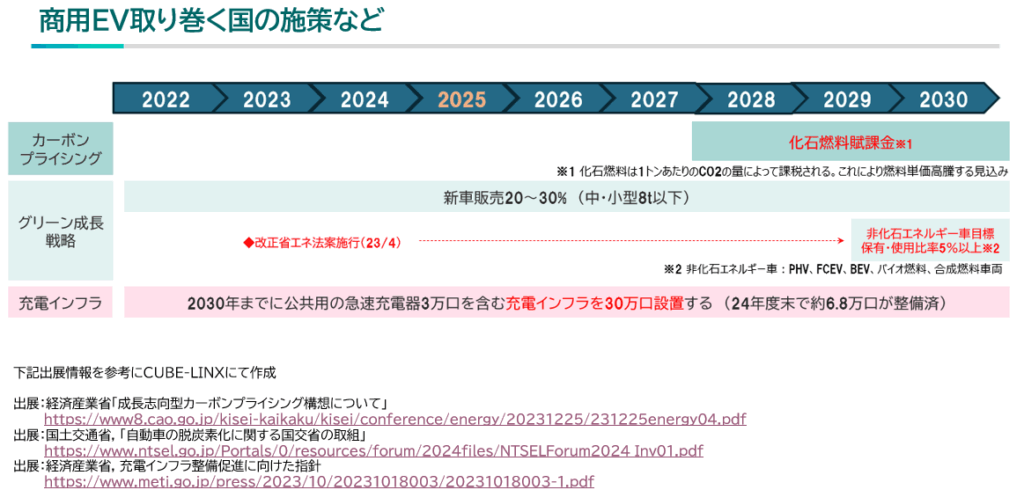

その不安はごもっともです。しかし、実はその不安を抱えている間に、私たちはもう一つの大きなリスクに直面しつつあります。それが、2028年度から導入される「化石燃料賦課金制度」です。

政府は2050年カーボンニュートラル実現に向け、化石燃料輸入事業者に対し、2028年度から化石燃料賦課金の支払いを義務付ける制度を導入することを決定しています。

化石燃料賦課金とは簡単に言うと、軽油に「CO2を出すコスト」が上乗せされる制度のことです。これまでは軽油の値段は、原油価格や税金などによって決まっていました。しかし、2028年度からは「化石燃料賦課金」が導入されることで、軽油には使えば使うほど地球温暖化の原因となるCO2を排出することに対するコストが加算されます。

この制度は、CO2を多く排出する燃料に高いコストをかけることで、企業がより環境に優しいエネルギー(EVなど)へとシフトしていくことを促すのが狙いです。つまり、将来的には軽油の価格が、この制度によってさらに高くなる可能性があるということになります。

これにより、これまで慣れ親しんできたディーゼル車の燃料である軽油には、3年後から「CO2を出すコスト」が上乗せされる可能性があり、2050年に近づくにつれて価格が高騰する未来が想定されます。

EVへの切り替えは、もはや「環境に良いから」という選択肢ではありません。将来の軽油高騰リスクから事業を守るための、不可欠な「リスクヘッジ」なのです。

そして忘れてはならないのが、EV導入には時間がかかるという事実です。

- 予算取得タイミング

- 車両発注と納期までの期間

- 補助金申請および承認期間

- 充電設備の設置工事

- そして実運用までの準備期間

これら全てを考慮すると、スムーズな実稼働までには少なくとも1年程度の時間を要します。「そのうち考えればいい」では、いざ動こうとしたときに軽油高騰の波に乗り遅れてしまうかもしれません。

このコラムは、企業担当者が抱える「コスト」と「運用リスク」という二つの壁を、具体的な解決策で乗り越えるための指南書です。読み終える頃には、きっとEV導入の第一歩を自信を持って踏み出せるはずです。

※下記出展情報を参考にCUBE-LINXにて作成

出展:経済産業省「成長志向型カーボンプライシング構想について」

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/conference/energy/20231225/231225energy04.pdf

出展:国土交通省, 「自動車の脱炭素化に関する国交省の取組」

https://www.ntsel.go.jp/Portals/0/resources/forum/2024files/NTSELForum2024_Inv01.pd

出展:経済産業省, 充電インフラ整備促進に向けた指針

https://www.meti.go.jp/press/2023/10/20231018003/20231018003-1.pdf

2. 【最重要】個人と商用EV導入の決定的な違いとは?

EVの導入を考える際、個人でEVを購入する場合と、企業の事業用車両として導入する場合とでは、その検討すべき「壁」の高さと種類が大きく異なります。ここでは、その決定的な違いを「台数」「充電」「運用リスク」の3つの観点から比較し、なぜ商用EVに特化した検討が必要なのかを明確にします。

| 検討項目 | 個人のEV導入 | 商用のEV導入(フリート) |

|---|---|---|

| 台数 | 1台が基本 | 本格導入は複数台が前提 (数十台、数百台規模も) |

| 充電 | ・主に自宅での普通充電が中心 ・外出時は公共の充電器を利用 ・充電のタイミングは比較的自由 | ・事業所での充電が必須 ・複数台の同時充電や、夜間の一斉充電を考慮したインフラ整備が必要 ・外部の公共充電器は緊急用として活用 |

| 運用リスク | ・個人的なトラブル(バッテリー切れ、充電待ち) ・充電計画は個人の裁量で管理可能 | ・事業全体を停止させるリスク ・1台の充電切れが、配送スケジュール全体を遅延させる可能性 ・高額な初期投資と、それに見合うコスト削減効果の検証が不可欠 |

このように、事業用EVの導入は、一台の車を選ぶという個人の買い物とはまったく異なります。会社の事業継続性を守りながら、コスト削減や脱炭素化という目標を達成するための「戦略的な投資」なのです。この違いを理解した上で、次に示す具体的な検討ポイントを見ていきましょう。

3. EV導入の最大の壁「コスト」と「リスク」を徹底検証

ここでは、前項で触れた「コスト」と「リスク」について、さらに深掘りして解説します。

3-1. 最大の壁①:高額な車両価格にどう向き合うか?

従来のガソリン車やディーゼル車に比べ、EVの車両価格は高額なのが事実です。例えば、軽商用EVバンでも数百万円、小型EVトラックになると1,000万円以上が目安となります。しかし、この数字を見て「無理だ」と諦めるのは早計です。事業用EVの導入は、国や自治体からの補助金制度を最大限に活用することを前提に考えるべきです。

- 国の補助金

EV車両の購入費に加え、充電設備の導入費用も対象となる、EV導入の要となる制度です。補助額は車種やバッテリー容量によって異なりますが、車両本体価格の負担を大幅に軽減できます。商用EVで使える代表的な補助金は以下の3つがあげられます

1.商用車等の電動化促進事業「LEVO補助金」

2.クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金「NeV補助金」

3.商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス)「JATA補助金」

- 自治体独自の補助金・優遇策

各自治体も独自の補助金制度を設けています。国の補助金と併用できるケースも多く、これらを組み合わせることで、実質的な初期投資を従来の車両と遜色ないレベルまで抑えられる可能性も出てきます。

ただし、補助金には「年度内の登録」や「申請期間」などの条件があります。車両の納期が長期化する傾向にあるため、導入計画の初期段階から補助金の情報を収集し、綿密なスケジュールを組むことが極めて重要です。

補助金については下記のコラムで詳しく解説しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。

参考コラム①:【2025年最新版】商用EV導入を支援!令和6年度「商用車等の電動化促進事業」LEVO補助金を解説!!

参考コラム②:【2025年最新】徹底比較 LEVO補助金とNeV補助金!知らないと損する選定と申請のポイントを徹底解説

3-2. 最大の壁②:業務が滞る運用リスクにどう備えるか?

もう一つの大きな懸念は、「EVならではの運用上の制約」です。このリスクを解消するためには、以下の3つの視点が必要です。

- (1)適切な車両選定:

1日の走行距離が50km程度のルート配送なのか、あるいは100kmを超えるセールスなのか。用途によって必要なバッテリー容量と航続距離は全く異なります。例えば、軽商用EVバンでも、街中の短距離配送であれば十分なケースが多く、無理に航続距離の長いモデルを選ぶ必要はありません。現状の運行状況を徹底的に「見える化」し、EVにフィットする業務から段階的に導入することがリスク回避の第一歩です。 - (2)充電インフラの戦略的整備:

事業所内に適切な充電設備を設置することは不可欠です。- 普通充電器: 運行終了後の夜間充電など、長時間駐車する拠点に設置します。コストが抑えられ、バッテリーへの負荷も少ないため、日々の運用の中核となります。

- 急速充電器: 短時間での充電が必要な拠点や、緊急時の充電に備えて設置を検討します。

- (3)運行計画の見直し:

従来の運用を盲目的にEVに当てはめるのではなく、EVの特性を活かす柔軟な発想が必要です。- 充電スポットを考慮したルート設計

- 比較的短距離のルートへのEVの優先的割り当て

- 休憩時間を活用した経路充電の検討

4. EV導入で得られる圧倒的なメリット:費用削減と企業価値向上

EV導入は、単なる車両の置き換えではありません。コスト、環境、運用面で従来の車両とは異なる変化が生まれます。ここでは、その光と影を具体的に見ていきましょう。

4-1. 大幅な燃料費(電気代)削減

ガソリンや軽油に比べ、電気代ははるかに安価です。EV化による燃料費削減効果は非常に大きく、長期的に見れば車両価格差を吸収する可能性を秘めています。

4-2. CO2排出量の劇的な削減と企業イメージ向上

走行中のCO2排出ゼロは、企業の脱炭素経営を強力に推進します。環境に配慮した企業として、ブランドイメージ向上にも繋がります。

4-3. 静かでスムーズな走行がもたらす効果

エンジン音や振動が少ないため、ドライバーの運転疲労が大幅に軽減されます。これは、人材定着や安全運転にも貢献する重要な要素です。静かな走行は、住宅街での騒音問題をクリアし、配送時間帯の選択肢を広げます。EV特有のモーターによる瞬時のトルク発生は、発進時のストレスを軽減し、スムーズな運転を実現します。

4-4. メンテナンスコストの削減

エンジンオイル交換不要、部品点数が少ないため、従来の車両に比べて定期的なメンテナンス費用が抑えられる傾向にあります。

4-5. ドライバーや従業員の時間創出

いままでディーゼル車では配送や営業終了後にガソリンスタンドまで走行し給油、その後自社まで走行し帰着するという流れが一般的だと思います。一方、EVでは夜間など車両を使用していない時に自社で充電ができます。充電量の管理はエネルギーマネジメントシステムなどのシステム任せることもできますので、従業員の時間創出につながります。

5. まとめ:EV導入は企業の未来を拓く戦略的投資

今回のコラムでは、導入の壁となる「コスト」と「運用リスク」を乗り越えるための具体的な道筋を解説しました。EV導入は、初期投資のハードルがあるものの、長期的なランニングコストの削減、CO2排出量の大幅な低減、ドライバーの疲労軽減、そして企業イメージの向上といった、多岐にわたる大きなメリットをもたらします。

これは単なる車両の置き換えではなく、貴社の持続可能な未来を築くための重要な「戦略的投資」なのです。

ゼロから始めるEV導入は決して容易ではありませんが、今回得られた知識と、専門家である私たちのサポート、そして「まずは試してみる」という実践を通して、貴社に最適なEV導入計画を策定し、成功に導くことができるはずです。

ぜひ、このコラムを貴社のEV化プロジェクト推進の一助としてご活用ください。ご不明な点や具体的なご相談がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

SHARE

関連記事

人気記事

新着記事

カテゴリ